先日のラブファーマーズの講演資料作りで、50~60年代のアメリカの文学運動、いわゆるカウンターカルチャーのことを調べているうちに、海野弘『めまいの街〜サンフランシスコ60年代』(グリーンアロー出版社 2000)という本にたどり着いた。この本、高松の私立図書館の閉架にあった。取り出してもらい、早速読んでみた。面白くて一気に読了した。

ビートニクに関しては僕の本棚に『ビート読本―ビート・ジェネレーション 60年代アメリカン・カルチャーへのパスポート』 (現代詩手帖特集版/思潮社 1992) という本があるのだが、ケルアックの『路上/ON THE ROAD』や『ジェフィー・ライダー物語/THE DHRMA BUMS』は紛失してしまったのに、この本は後生大事に持っている。

ビートの金字塔であるケルアックの『ON THE ROAD』が世に出たのは私が生まれる2年前の1957年。同年に出版された『THE DHRMA BUMS』の中に、その2年前にサンフランシスコで行なわれた記念碑的なビートの詩の朗読会のことが生々しく書かれている。以前にも書いたが、私が山尾三省に出会った2000年の湯島聖堂で行われたポエトリー・リーディングは、この記念碑的朗読会から45年後の、同じ日付に行われたものなのだ。

アメリカのカウンターカルチャーの出発点として、この朗読会がどれほど重要なものだったか・・・ミュージシャンの佐野元春が編集出版していた雑誌『THIS』に詩人・戯曲家、マイケル・マクルーアのインタビユーがあるのでそれを引用してみよう。

佐野:60年代、ロックンロ-ルとビ-ト・ポエトリ-とがコラボレ-ションしていた当時のこと、特にサンフランシスコで何が起こっていたかについて少し聞かせてください。

MM:それは…1955年に遡ります。その年、シックス・ギャラリーで行なわれたイベントで、私は生まれて初めてポエトリー・リーディングを経験しました、アレン・ギンズバ-グが初めて『吠える』を朗読したときです。私はゲイリ-・スナイダ-に会い、また、そこにはジャック・ケルアックもいました。偉大なるアナ-キストであり、哲学者であり、詩人であるケネス・レクスロスが主催したこの会をきっかけに、我々はポエトリーを通して、自然、環境問題、反戦、政治、反マッカ-シズム等について、自分たちの意見を述べるようになったんです。

人々、特にサンフランシスコの若者たちはこうした情報に飢えていて、それらを本当に心の底から求めていたから、我々の言葉を深く受け止めてくれました。その直後から、私たちは「叛逆者」や「革命児」とか呼ばれるようになったのですが、60年代に入るとそこにロックの概念が加わってきました。たとえばビ-トルズは、自分たちのバンド名を“The Beats”からとったと言われていますが、彼らはビートの詩に親しんでいて、彼ら自身の歌詞も、だんだん深みが増していきましたね。ロックンロ-ルの起源は、ハウリン・ウルフやウィリ-・ディクソンのようなブル-ズやブラック・ミュ-ジックにありますが、それらもビートの中に生きているんです。

佐野:貴方たちの活動は、ロックだけではなく、60年代のカウンター・カルチャーの礎となりましたね。

MM:60年代、ロックの歌詞というのはとても知的で、みんなそこからいろんなものを学んでいたのです。ただリズムに合わせて踊っているだけではなく、そうした言葉に反応した“季節”でもありました。

当時、ロック・グループと詩人たちは、ひとつの大きなコミュニティ-を形成していたんです。私もちょうどその頃、ジム・モリソンを始めとするドア-ズのメンバ-や、ボブ・ディランと一緒に過ごしていましたから、そうした状況を目の辺たりにしながら“季節”を過ごしていました。

しかしその後、アメリカのロックンロ-ルはオ-バ-グラウンドな世界に引っ張り出されてから商業化され、ビ-ルとテレビと、そしてテニス・シュ-ズと引き換えに、ア-ト・コミュニティ-やラディカルなコミュミニティ-から買い取られていってしまった。ロックは分裂を起こし、歌詞もどんどん散漫で陳腐なものになっていってしまったんだ。

>マイケル・マクルーア/インタビュー:佐野元春(『This 』Vol.1 No.2 ’95)

前出『めまいの街』の中にも、50年代後半から60年代にかけての変化、ビートからヒッピームーブメントへの移行のことが書かれている。が、その流れは一方でドラッグやフリーセックスといった退廃の道へと堕ちて行き、当のケルアックもついていけないものになってしまった。

サンフランシスコからカウンターカルチャーが発祥したのにはネイティブアメリカンや黒人、中国系、日系、メキシコなどの移民がたくさん住んでいたということもある。エネルギーを湯水のように無駄遣いするアメリカ中産階級からの反逆・・・というだけでなく、白人文化そのものにも疑問を呈していた。彼らが禅仏教に深く傾倒していったのはそんな理由からでもある。

だが、沈下しかけたビートの最も美しい精神はその後、アウトドア文化の中に開花し、やがて「定住」や「バイオリージョナリズム」といった概念を生み出し、その実践者を世界中にばらまいていったのだ。

私が高校生だった1976年、登山雑誌『山と渓谷』の表紙が突然変わった。山岳同志会の川村晴一が、カリフォルニア発の新たなアウドドア・ギアに身を固めた颯爽たる姿で登場したのである。黄色いキスリングやニッカボッカーをまとった薄暗い登山文化を見慣れた私にとって、それは衝撃的な光景だった。

表紙のアートディレクションを担当したのは、日本にバックパキンングやフライフィッシングを紹介した先駆者でもある故・芦沢一洋氏であった。当時の表紙を解説した小さなコラムが『自然とつきあう五十章』(森林書房 1979)という本の中に収められている。私がケルアックやゲーリー・スナイダーを知ったのはこの本を通してである。

団塊の世代から遅れてきた1959年生まれの私は、日本の原風景・原自然の最後の残り火を体験することができた貴重な世代と言える(3歳年上の矢野さんもまた同じ世代である)。でも僕らはまた、もっとも多感な青春時代に、高度成長期のブルドーザーによる破壊を目撃した世代でもあるのだ。

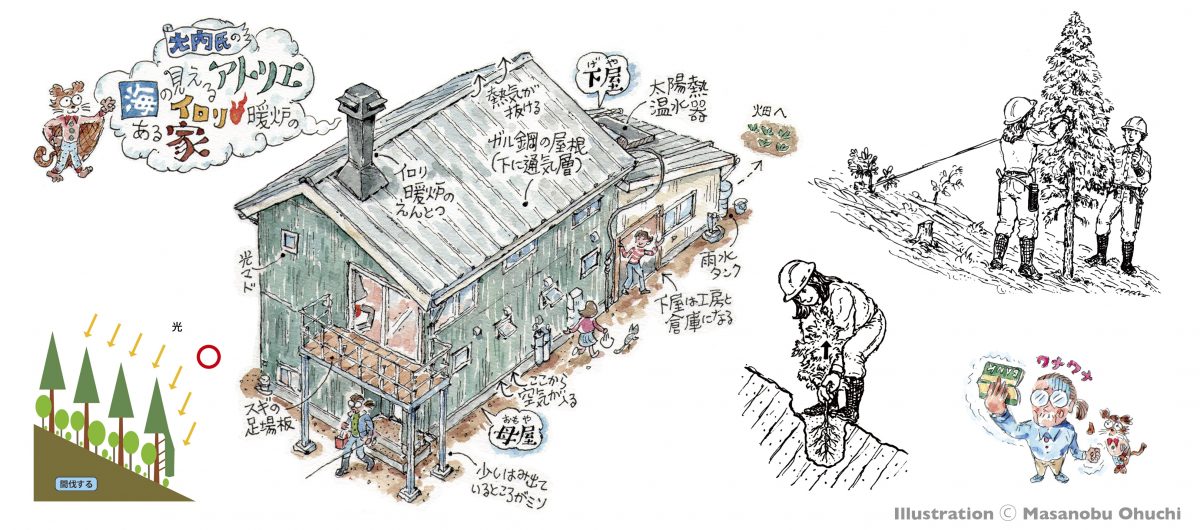

その悲しみの時に、ビートニクを根元に持つカリフォルニアの風に触れることで希望をもらい、僕は東北や北海道の山岳渓流に沈潜し、蘇生したともいえる。そうして林業に行きつき、山暮らしをし、国産材で家を建て、囲炉裏暖炉や家具を作って、いまここにいる。

その後、屋久島で出会った「大地の再生」は、地球共通のメソッド、宇宙の法則だ・・・。

だから、「大地の再生」の本ができたらぜひ英訳版を出して、カリフォルニアに捧げたいと思うのだ。そうして彼の地を旅する。「めまいの街」・・・霧と坂と美食の街サンフランシスコを歩いている自分が、すぐそこに見える。

さあ、明日からまたバリバリ執筆するぜ!!!