ヴェネツィアからパリで乗り換えて無事関空に着いた。パリからの機内は若い西洋人のカップルがたくさん居た。円安レートの彼らが羨ましい(笑)。

それにしても、水上バス乗ってみて本当に良かった。効率よく移動できる上に、水際から見るヴェネツィアの景色が素晴らしく良いのだ‼️ とくに大きな教会の建物を引いたアングルで見るには最高だった。夕暮れの水路と建物がいっそう美しく、何度も足を止めて写真を撮ってしまった。

ティントレットの壁画・天井画で埋め尽くされた教会も凄かった。中で優しげなティエポロの筆が、清涼剤のように心に沁みた。そういえば水上バスの到着船着場のロサリオ・ジェズアーティ教会にはティエポロのすばらしい天井画があるらしい、見れなくて残念だった。

ヴェネツィアで教会をたくさん建てた16世紀の建築家パラディオが気になって、帰りのバスの中でゲーテの『イタリア紀行』を読み返していた(Kindleの無料版があったのでダウンロードした)。大学時代、僕は工学部だったので一般課程にドイツ語があり、そこでドイツ文学を何か一つ読んで感想文を書くという課題があり、岩波文庫のゲーテ『イタリア紀行』を読んだ記憶があるのだ(たいして読み込んでないのにテキトーに感想文書いて単位が取れてしまったけどw)。その中でゲーテがパラディオの建築をとりわけ分析し評価しているのである。

建築にまったく興味がなかった僕が、突然開眼したのが30歳の初めてのパリ旅行だった。石の建築に心をわしづかみにされ、それから建物のファサードを撮りまくったのをよく覚えている。それからというもの、国内の様々な有名建築を見に行ったものだ。

ちょうどその時期、建築家の磯崎新が僕の実家、水戸に芸術館を建てたのは本当に驚きであった。それは町の中心部、五軒小学校の跡地に市制100周年記念施設として建設されたのだが、当時東京で暮らしていたとき、何気なく見ていたテレビニュースでヘルメットを被った磯崎さんが現れて、水戸のあの場所で指揮をとっている❗️その映像に目が釘付けになった。

その芸術館はイサム・ノグチが草月会館でみせた石のオベリスクをさらに発展させたチタン素材で造られた高さ100mの塔のほか、ポストモダンの洗練されたすばらしい建築物になった。僕が最初の海外旅行パリに出かけたのが1990年の1月。そして水戸芸術館の開館が同じ年の3月だった。

オープンからしばらくの間、芸術館では世界のそうそうたる現代美術アーティストの展覧会が繰り広げられた。当時、水戸の実家にいろいろ問題が起きて、しばしば帰省を余儀なくされていた僕の、唯一の楽しみと慰安がこの水戸芸術館の展覧会を見ることだった。現代美術ギャラリーで行われたデヴィッド・ホックニー、ロバート・メープルソープ、ジョン・ケージらの展覧会は今も鮮やかに忘れがたい。

それからというもの、磯崎さんの建築は機会あるごとにいろいろ見に行った。なにか惹かれるものがあったのだ。当時から磯崎さんの建築がパラディオの影響を受けているのは周知のことであった。それで代表作のヴィチェンツァにあるヴィラ・ロトンダを調べたこともあるが、さっぱりその良さがわからず、今回の旅でもコースから外していたのだ。

ところがKさん情報で「ホモ・ファーベル」を見にいくことになり、そこがまさにヴェネツィアにおけるパラディオの代表作「サン・ジョルジョ・マッジョーレ教会」だった。しかし僕の中ではまだ旅の途上でその意味に気づかなかった。が、最終日の船上から見る教会や聖堂のファサード(多くはパラディオ・スタイルである)は衝撃の美しさだった‼️

今思えば、最初の海外旅行のパリで開眼した建築・・・それらはパラディオのスタイルといえなくもない。そのときの不思議な思いと、今回のヴェネツィアでの既視感、そして帰りの飛行機の中で思いもよらぬ結末が電撃のように落ちてきたのだ。

なぜ僕がヴェネツィアに吸引されてきたのか? の答えは実はパラディオにあったのではないか⁉️

帰国してからパラディオを調べ始めた。現行の図書では『完璧な家 パラーディオのヴィラをめぐる旅』があるが、その本はいつもパキスタンのスパイスをお土産にくれる知人のSさんがむかし編集者時代に手がけた本だと知って驚いた。

県立図書館にパラディオの『建築四書』があったので借りて読んでみた。これは世界で初めての建築の図解書である。その図と解説の取り合わせが、僕の『山で暮らす 愉しみと基本の技術』のスタイルにそっくりなのだった。

同じく県立図書館でかりた『SD(スペースデザイン/鹿島出版会)』のパラディオ特集号(1981)に重要な記述を見つけた。当時のスカルパの住まい兼アトリエはビチェンツァにあり、スカルパは仕事に飽きると散歩がてらロトンダ(パラディオの最高傑作と言われる作品)をよく訪れていたという(スカルパの弟子だった日本人、豊田博之氏の記述)。

以下、抜粋してみる。

私はヴェネツィアで、カルロ・スカルパを 知り、直接の指導を受けた(拙稿 『ヴェネツィアで出 会った師=カルロ・スカルパ』SD1977年6月号参照)。ヴィチェンツァにあるスカルパの住まい兼アトリエは、バラディオの不朽の名作ロトンダと道つながりにあり、スカルパは仕事に飽きると、よく私を連れ出し、小径を辿り、ロトンダを訪れたものであった、スカルバは、 ロトンダについても、バラディオについても、賛辞の言葉も批判の言葉も発したわけではなか った。ただ口癖のように、パラディオは偉大な天才であったと言うばかりで、あとは「アイ ・カビート?」 (おまえ、バラディオがわかっ たか?)と笑みを浮かべて問いかけるのみだった。

とするなら、僕はスカルパの作品にパラディオの影を見ていた・・・のではないか?

もうひとつ、彫刻のことも書いておこう。自分のなかに彫刻的な感性があることは幼少期から感じていた。立体の感覚が好きで、自分でも作れる彫れるということは、学校の図工の時間を通して自覚もし、仏像が好きで修学旅行の京都奈良の旅から始まって、全国の仏像を見て歩いたりしていた。

森林ボランティアで木材が手に入るようになったとき、彫刻で顔を彫り始め、ノミや彫刻刀が自然と動くことに不思議さを覚えたものだ。やがて看板制作の仕事なども来るようになった。が、このままだと彫刻にのめり込んでしまう・・・と危惧して、それ以降彫り物は小さなクラフト程度で止めることにした。

それでも彫刻作品を見ることは好きでやめれなかった。古典的な仏像を見ることは続けていたし、無理をして東京まで運慶展を見に行ったりもした(https://iroridanro.net/?p=31244)。

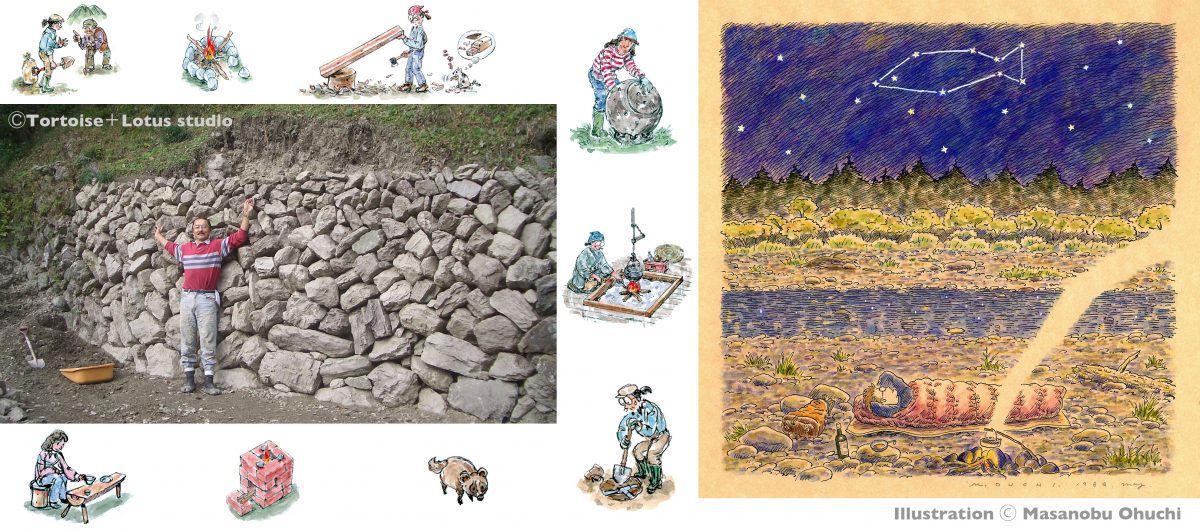

もう一つは「石」である。山暮らしのとき覚えた石積みが、今や僕の重要な仕事のひとつになっている。石垣の再生だけでなく、囲炉裏作りの基壇にも石積みを使うのである。また近頃では庭石を動かす仕事もしている。立体・空間としての石がよくわかるのであり・・・自分でも不思議でしょうがないのだが、僕が石積みを決めるときのスピードと的確さは、周囲の皆が驚くところである。

建築に関しては1990年のパリ旅行の開眼から始まって、林業つながりで自邸を設計アレンジして建てるまでになり、そうして今や「大地の再生」、石積み、庭づくり、縄文小屋づくりと、土・石・木を使った造形を地球再生に活かすことが生業になってきている。

僕の本質はアーティストであると常に公言しているのだが、今回の旅でますますその確信を得たし、向かうべき道も明瞭になった。僕の残りの人生はそれらを結晶のように活かすことであると、旅の終わりに決意したのである。