2023年の8月から小豆島「千年オリーブテラス」で「大地の再生×石積み」を実施担当し、月1〜2回のペースで現地のメンバーに指導している。8月~12月分のレポートはこちら。

「大地の再生」@小豆島・千年オリーブテラス2023.8~12>

今回は2024年上半期(1月〜5月)分のレポートをまとめアップします。

5)2024.1.31

駐車場とオリーブ園との境界法面に粗朶(そだ)工法を施す。小さな杭を2本打って枯れ枝の束を掛ける。

斜面の土の流れを止め、緑化が促される。下部の斜面変換点には小さな点穴もうがっている。

ステイへ続く道を蛇行させる拡幅工事の後、石積みをすることに。

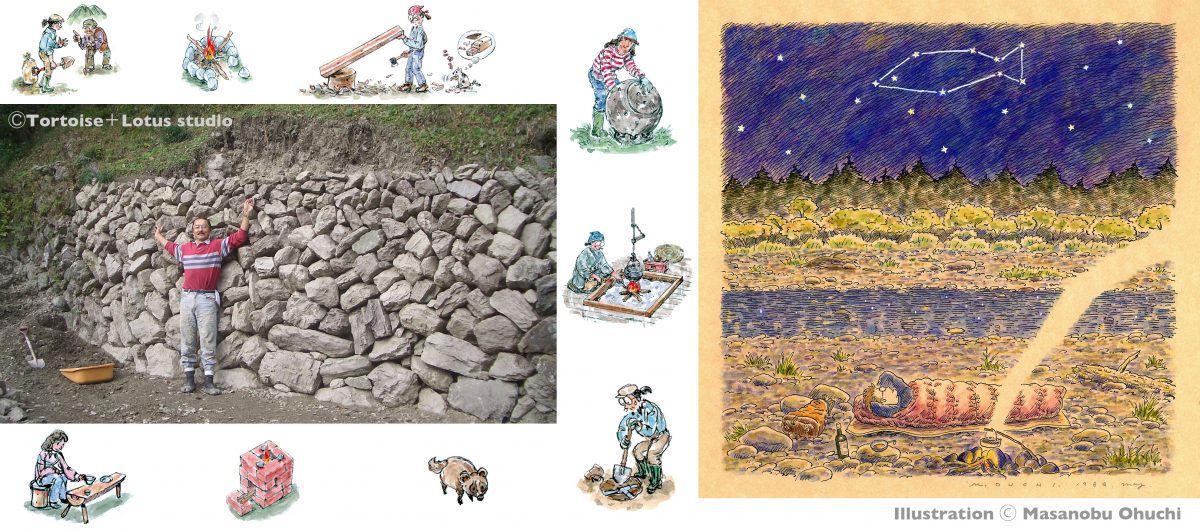

農場からの作業員さんたちに指導しながら、初めての石積みを実践してもらう。

1段目の根石は僕が据え、2段目の途中から皆に積んでもらうことに。

石の控えの角度、ツラの面の揃えなど、指導しつつ・・・慣れれば案外できるものだ。

カーブを描いた4段の石積みが完成。

天端には森の木くずや枯れ枝などを置く。

同じくステイへの道にヒノキ丸太と石で水切りを入れる。

駐車場の土留めは業者の方々に土囊袋で留めてもらった。

内部のヤブに風道をつける。そうして枯れ枝などを撤去(運び出せないものは風が通るようにまとめて置く。

6-1)2024.2.14

ステイの階段わきの斜面に石積みの段を造る。ここにハーブなどを植える計画。まずは大きめの石を運んで仮置き。

僕が監督しながら手分けして積んでいく。だいぶ要領が解ってきた。

前回の石積みも少し修正をかける。

6-2)2024.2.26

ステイ(宿泊棟)までの道は未舗装のままでカーブには工事用に鉄板が敷かれたままになっていた。3 月中旬の営業開始に向けてこの道をどのようにするか? 拙著『「大地の再生」実践マニュアル』の「有機アスファルト」も検討されたのだが、担当のYさんは有機アスファルトの現地視察もされた上で、その方法ではなく「石畳(いしだたみ)」の道ができないだろうかと打診してきた。

僕には「石積み」の経験はあるが「石畳」はやったことがない。が、小豆島は大阪城に花崗岩の石を出していたほどの石の産地かつ石工の島で、島にはたくさんの優れた石積みが見られ、間知石(けんちいし)のなどの廃材は容易に入手できる。たしかにここには、美観的にも歴史的な背景からも石畳が相応しいように思われた。そこで農場のスタッフの力を借りチャレンジすることにした。

ただし全てのルートを石畳に変えるのは資材集めにも時間的にも不可能に近い。最も懸念されていた鉄板が置かれたカーブの部分を中心に、まずは幅員の両端を補強するように石を敷き並べてみることにした。すでに工事用車両の行き来で硬く締め固めてられているので、スプレーでマーキングした後、バックホウで石の入る深さに掘削してもらう。

農園で出たオリーブの剪定枝の太いもので楔(クサビ)を作る。これを石の間に打ち込んでみてはどうか? やってみることにした。

間知石の控えの尖った部分を下に据え、カーブの外周に沿って大石から据えていく。ここでも石積みと同じく地面との境界に飼い石を入れ、バールで叩きつけるように押し込んで石を固定していく。

要領がわかると皆が慣れて、スピードが速くなる。

大石は重機の力も借りて動かしていく。

夕刻には外側カーブの留め石がほぼ完成。

内側も同じように造り始める。見た目のレイアウトも重要なので一度据えた石をやり直すこともした。

今日はここまで。

千年オリーブ周りに緑が増えてきた。

6-3)2024.2.27

翌日の石畳の続き。

内側カーブの置き石を揃えていく。

途中、水切りも入れていく。

石がまだあるので、もう少し内側に石を入れていくことにした。

さらにナタでオリーブ枝の杭を作る。

石の3〜4点の接触個所にオリーブの杭を打っていく。

用意した石を、ほぼ使い切る。

道の中央に土を盛って、重機で締め固める。

水切りで逃した水を水脈溝でつなげる。

7)2024.3.4

石畳工事から5日後。いくつかの石がやや沈下していたが、これはバールで持ち上げてやると隙間に自動的に土が入って高さを戻すことができる。

u字溝を挟んで下側にも石を敷いていく。

午後から2つ目の階段脇の石積み。

6人がかりで2時間半ほどで完成。

駐車スペースのコンクリートの際に細い水脈溝を入れる。

炭→中枝→葉付き小枝→炭→7割ほどの埋め戻し。

埋め戻しは小石で押さえる感じで。

入り口のキワにもこの処理を。建築的には見切りとしてのいいアクセントにもなる。

ステイへのアプローチの坂。以前は一直線の坂道だった。工事でアップダウンとカーブのゆらぎを作り、水切りを追加。雨のとき道路が川にならない工夫をする。石積みの処理と相まって、両側のヤブが収まり森が健全な姿に戻るはずである。

8)2024.4.11

春になり緑が萌え出てきた。

千年オリーブの周囲も。

石畳の道は手前の水切りが甘くて道のほうに雨水が流れた跡ができている。

水切りの末端から続く浸透水脈溝を修正し、雨で流れた凹みは炭・枝・土で盛土して修正をかける。

海の見えるデッキにカウンターとイスが置かれていた。

昼食は三又囲炉裏を使っていつもここで。

いつも小豆島らしい趣向を凝らしたメニューが楽しみだ。今日はオリーブ牛のローストビーフ丼、中央に温泉卵。

9-1)2024.4.17

2日間かけて石畳の追加工事をする。坂道なので土が流れないように道を横断する石の帯を2本つくることにした。スプレーペンキで位置を出す。

ブレーカーで浅く掘削。

石をはめ込んでいく。

広場にトイレ棟が完成していた。

デッキ前の樹木(アキニレ)は僕が昼食の合間に剪定していた。いい感じの気持ちの良い空間になってきた。

千年オリーブの周りも濃い緑が繁茂し始める。

1列目が完成する。

9-2)2024.4.18

翌朝、2列目の工事開始。

2時間ほどで完成。石組みは人数がいて慣れてくると案外早いスピードでできていく。

もう1本、上流に水切りをつくることにした。

この1本は森側のU字溝に導くように方向を変えてみた。

ゲートラウンジの雨落ちを追加する。

水脈とグランドカバーの効果で緑が再生してきたが・・・

中に外来種でタネが尖って危険なメリケントキンソウが増えている。これだけは除草してもらうことにした。

ゲートラウンジの設計者、VUILDの秋吉さんが来てきたので説明を聴きながら中を見学させてもらった。レーモンドの丸太建築を彷彿とさせるこの素材は島のヒノキの磨き丸太で作られており、その乾燥も島内で独自の方法(ビニールハウスによる太陽熱利用木材乾燥※)で行われたという。

屋根材は経年変化がおもしろいチタン亜鉛合金が使われており、採光や通風にも工夫が凝らされている。

この「小豆島 The GATE LOUNGE」は『新建築』(2023.10)などにも詳しく掲載されている。

10)2024.5.30

一昨日の大雨で泥が流され、石畳の石が洗われて いた。ステイの営業により実際に車の行き来にお客様に使われているが、ほぼメンテすることなく石の凹みや浮きもないようである。

道は直角のカーブでふた手に分かれ、左がステイ(宿泊棟)へのルート。工事期は鉄板が敷かれていた。

途中、U字溝をまたいでいる。

下から斜面を見上げる。カーブの外周に石畳、土止めにも2本の帯。

曲がって奥に続くステイへの下り道。

部分。素材は島の花崗岩、間知石などを用いている。

午前中は作業員スタッフ全員でこれまでの「大地の再生」施工の経過を確認に回る。

この雨が功を奏してか、石畳の間に打ったオリーブ枝の楔(くさび)から芽が吹いてきた‼️

ステイへの下り道。直線かつ平坦だった旧道にアップダウンとカーブの変化をつけ、丸太で水切りをつけた。雨水での道の削れがほとんど見られなくなった。健全な水みちと浸透を取り戻すこと・・・これが周囲の森にも大きな影響を及ぼすのである。

階段わきに石積み。ハーブ類が育ち始めている。

一部にイチゴも栽培。

ステイ前の道の切土面。丸太と木杭による基部の押さえ、ソダによる土留め。

山側のヤブも治まり、健全な緑が再生し始めた。皆で風の草刈りを開始。

千年オリーブの広場に戻って、

埋まってしまった水脈のメンテナンス。

広場の傾斜があるところ(前回のグランドカバーのチップや炭の流れ具合で確認できる)に「抵抗柵」を設置。これで流れを蛇行させ、浸透を促す。

素材は周囲の剪定枝から作り、安全の面から金属の番線ではなくシュロ縄で固定する。

トイレ棟の前は工事車両で土が硬く締まっている。重機のブレーカーで新たな水脈を掘ってもらう。

トイレ棟の雨落ちを造る。

最後にグランドカバーで仕上げ。

広場に車両が入らないように、止め石を置く。