ドングリランド のビジターセンター前の沢から下流、地続きに「森のようちえん」がある。そこのスタッフやお子さんを預けているお母さんたちがドングリランド「大地の再生実践コース」に多数参加されているので、僕も見に行って指導したのだが(前々回)、ようちえんの敷地も自分たちで剪定や溝・穴掘りなどをして、いい感じに整ってきた。

中に制作途中の囲炉裏小屋(東屋)があって、この掘っ立ての作り方は僕の本を教科書にして作ったものだと聞いていた。見ると土台が盛土にしつらえてあって、水はけはよさそうなのだが、このままでは囲炉裏に出入りするたびに土が崩れてしまいそうだった。

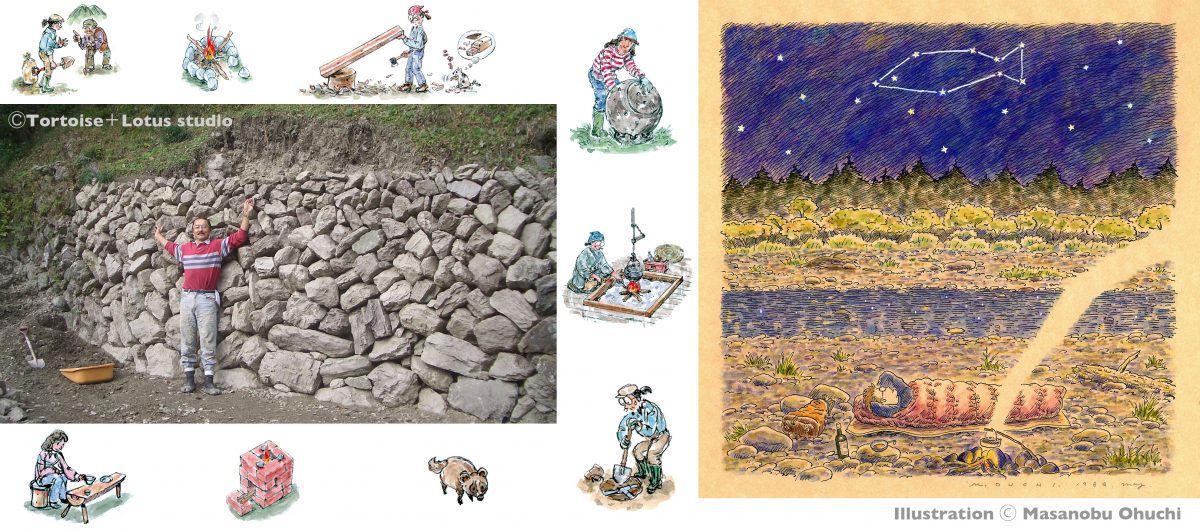

そこでこの「大地の再生実践コース」を利用して石積み教室をやり、この土留めを完成させてしまってはどう? と提案した。崩れて放置された石垣を積み直すと、周囲の樹木がとたんに元気になる。ここは新設の石積みだけど、皆が石積みを学んで積めるようになる意義は大きい。

すでにある程度の石が集められていた。傍らで三又囲炉裏で炊事しながら、皆でさらに石を集めるところから始めた。

今日のメニューはおでんである。羽釜を吊るして仕込み開始♬ もう僕がなにも言わなくても参加者たちがテキパキと石で炉を組み火を起こしていく。

今回も石工のHさんが参加されており、大石の運搬などを積極的にやってくださった。

3段程度の低い石積みとはいえ、基本は同じである。土圧は弱いし屋根で雨の侵入は少ないので裏込め石の量はそれほどいらない。が、飼い石でしっかり止める、そして石の傾斜は奥に向かうこと、隣の石と必ず接触していること、のセオリーは同じである。

途中で雨が降ってきたのでテントを立てる。

おでんが煮え、羽釜ご飯が炊き上がり、テントの中で昼食。めちゃ美味しかったです‼️

1段目が外周4面に積み上がる。やなり1段目は大きめの石から積んでいったほうが安定するし見た目もいい。とくに大きな石はコーナーに集めることにした。

2段目に入る。女性陣も熱心に積む。思考錯誤しながらみな積みに夢中になっていく。そうして無心になったとき、手に取った石が不思議と次々とピタッと合う瞬間がやってくる。

三段目が天端石となる。ここは凹凸が出ないように上部を水平に揃えるよう石を選んでいく。こうなるとパズル的な面白さがあってまた楽しい。

コーナーは掘っ立て柱を隠すように大石で。両側のツラに合うように配置。基準石となるのでテコとバールを使って慎重に。

いい感じに三段目が積み上がる。「わー。これ素人の僕らがやったように見えない‼️」との声あり。

天端石が動かぬように飼い石と裏ごめ石を入れ、その上に土を被せていく。

さらに根石が少し隠れるように盛土して搗き固めていく。

完成❣️ 屋根の雨落ち部に溝を掘っておく。残った丸太でベンチをつくり、倒木から選び出したパーツで自在カギを作って・・・

丸い炉を石で組んで完成。やはり、火が入るといいものである。

子供たちの反応が楽しみですね♬